公開日:2025.4.12カテゴリー:印鑑の種類について

更新日:2025.3.7

印鑑は、私たちの日常生活において欠かせない存在であり、契約書への押印や銀行取引、さらには郵便物の受領など、多くの重要な場面で使用されています。

印鑑の種類にはさまざまなものがあり、それぞれに異なる役割や用途があるため、適切に使い分けることが求められます。

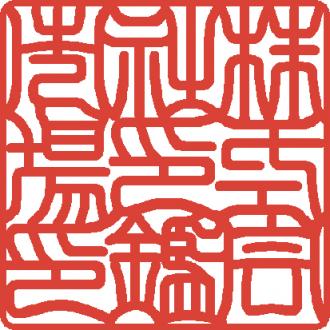

その中でも、小判型印鑑は、独特な形状と長い歴史を持つ印鑑として知られています。

一般的な円形の印鑑とは異なり、楕円形に近いフォルムを持つこの印鑑は、特に格式のある場面や伝統的な用途で用いられることが多く、一般的な認印や銀行印とは一線を画す存在です。

今回は、小判型印鑑の特徴や用途に加え、その歴史的背景や選び方について詳しく解説します。

印鑑の種類と特徴

丸型印鑑の特徴と用途

丸型印鑑は、最も一般的な印鑑の形状です。

その円形のフォルムは、古くから親しまれており、実印、銀行印、認印など、幅広い用途に使用されています。

特に、実印として登録する場合、一定のサイズ基準を満たす必要がありますが、形状については特に規定がありません。

丸型印鑑は、シンプルで扱いやすく、どんな場面にも適応しやすいというメリットがあります。

角型印鑑の特徴と用途

角型印鑑は、丸型印鑑に次いで多く使用されている形状です。

主に角印として、会社や官公庁などで使用されています。

角印は、領収書や契約書などに押される、認印のような役割を果たします。

中国では古くから角型印鑑が主流であり、その歴史は古く、格式高い印象を与えます。

印鑑小判型意味と歴史的背景

小判型印鑑は、その名の通り、江戸時代の小判を思わせる形状をしています。

かつては人気がありましたが、現在ではあまり一般的ではありません。

小判型印鑑は、主に訂正印として使用されることが多く、丸型の認印と使い分けることで、訂正印であることが一目瞭然となります。

その独特の形状から、古風で落ち着いた印象を与え、重要な書類への捺印には適さないものの、個性を主張したい場合などに好まれる傾向があります。

その他特殊な形状の印鑑

割印や訂正印など、用途に特化した特殊な形状の印鑑も存在します。

割印は、契約書などの複数枚の書類を関連付けるために使用され、長方形や楕円形をした形状が一般的です。

一方、訂正印は、書類の訂正箇所を明確にするために使用され、細長く、印面が丸型や小判型であることが多いです。

これらの特殊な形状の印鑑は、それぞれの用途に最適化されており、書類の管理や信頼性を高める上で重要な役割を果たします。

小判型印鑑の用途と選び方

小判型印鑑のメリット

小判型印鑑のメリットは、その独特の形状にあります。

丸型や角型とは異なる形状は、書類に押印した際に、他の印鑑と区別しやすく、視覚的な訴求力が高いと言えます。

また、古風で落ち着いた印象を与えるため、個性的な印鑑を求める人にも適しています。

さらに、訂正印として使用することで、書類の訂正箇所を明確に示すことができ、管理の効率化に繋がります。

小判型印鑑のデメリット

小判型印鑑のデメリットは、その形状が一般的ではないため、印鑑ケースの選択肢が限られる可能性がある点です。

また、実印や銀行印として使用する場合は、サイズや形状に制限があるため、注意が必要です。

さらに、小判型印鑑は、現代の書類作成システムに必ずしも最適化されているとは限らず、使用に際して不便を感じる場合もあるかもしれません。

小判型印鑑に向いている人

小判型印鑑は、個性的な印鑑を求める人、または訂正印として明確な区別をしたい人に向いています。

特に、伝統的なデザインや歴史的な背景に魅力を感じる人にとって、小判型印鑑は最適な選択肢と言えるでしょう。

ただし、実印や銀行印として使用する場合は、サイズや形状に関する規定を十分に確認する必要があります。

印鑑に使われる書体について

印相体

印相体は、文字が一つながりになっている書体で、縁が途切れることがないことから、縁起の良い書体として好まれています。

また、文字と枠が接する部分が多く、欠けにくいという特徴もあります。

実印や銀行印など、重要な書類に使用されることが多い書体です。

篆書体

篆書体は、古くから使われてきた書体で、独特の風格があります。

日本銀行券にも使用されているように、格式高く、信頼感を与える書体です。

そのため、銀行印など、重要な書類に使用されることが多いです。

その複雑な文字は偽造されにくいため、セキュリティ面でも優れています。

古印体

古印体は、篆書体を簡略化した書体で、隷書体の原型ともいわれています。

読みやすく、親しみやすい印象を与えるため、認印としてよく使用されます。

その親しみやすさから、日常的に使用される書類に適しています。

隷書体

隷書体は、篆書体を簡略化した書体で、古印体の原型ともいわれています。

読みやすく、親しみやすい印象を与えるため、認印としてよく使用されます。

また、お札の「日本銀行券」や「壱万円」などにも使用されているように、馴染み深い書体です。

印鑑を選ぶ上での注意点

印鑑登録について

実印として印鑑を登録する場合、自治体ごとにサイズや形状に関する規定が設けられています。

一般的に、登録可能な印鑑のサイズは一辺の長さが8ミリ以上、25ミリ以下の正方形に収まるものと定められています。

これは、極端に小さい印鑑では印影が不鮮明になりやすく、逆に大きすぎると実務上の扱いが困難になるためです。

また、印鑑の材質についても、自治体によってはゴム印など変形しやすい素材は不可とされる場合があります。

これは、印影の変形による偽造リスクを防ぐためです。

そのため、印鑑登録をする前に、自治体の公式サイトや窓口で具体的な基準を確認しておくことが大切です。

実印と認印の違い

・実印

市区町村役場に登録された公的な印鑑

不動産の売買契約、遺産相続、会社設立など、重要な取引や契約時に使用

印鑑証明書とセットで使われることが多いため、慎重に管理する必要がある

・認印

登録の必要がない印鑑

郵便物の受け取り、社内の書類承認、簡易な契約など、日常的な用途で使用

紛失しても再作成しやすいため、特に厳重な管理は求められない

実印は法的効力が強く、万が一悪用された場合のリスクも大きいため、むやみに使用しないことが重要です。

一方で、認印は一般的な使用には便利ですが、誤って重要な契約書類などに使用しないよう注意が必要です。

印鑑の素材と耐久性

・木材系(柘植・黒檀など)

自然な風合いで温かみがある

比較的リーズナブルで入手しやすい

耐久性は中程度で、長期間使用すると摩耗することがある

・合成樹脂(チタン・アクリルなど)

摩耗しにくく、耐久性が高い

変形やヒビ割れの心配が少ないため、長く使用できる

価格は中~高価格帯

・象牙・水牛

朱肉のなじみが良く、繊細な印影が押せる

高級感があり、実印として使用されることが多い

価格が高く、動物保護の観点から規制がある場合もある

・ゴム印(※実印や銀行印には不適)

軽量で手軽に使用できるが、変形しやすく耐久性が低い

自治体によっては印鑑登録が認められない場合がある

耐久性を重視するならば、摩耗しにくいチタンや硬質な木材系を選ぶのが適切です。

特に、実印や銀行印は長期間使用することを前提としているため、耐久性の高い素材を選ぶと安心です。

また、印鑑は長く使うものだからこそ、定期的にメンテナンスを行うことも大切です。

朱肉が詰まったり、印面が摩耗したりすると、印影が不鮮明になり、契約などで問題になる可能性があるため、必要に応じて買い替えやメンテナンスを検討しましょう。

まとめ

今回は、小判型印鑑に焦点を当て、その意味や用途、歴史的背景、選び方について解説しました。

小判型印鑑は、現在では一般的ではありませんが、その独特の形状と歴史的背景から、個性的な印鑑を求める人にとって魅力的な選択肢となります。

ただし、実印や銀行印として使用する場合は、サイズや形状に関する規定を十分に確認する必要があります。

印鑑を選ぶ際には、用途や個人の好み、そして耐久性などを考慮し、慎重に選択することが重要です。

印鑑は、私たちの人生において重要な役割を担うものです。

この記事が、皆様の印鑑選びの一助となれば幸いです。

印鑑の種類、形状、書体、そして登録に関する注意点などを理解することで、より適切な印鑑を選択できるようになりましょう。